做一个有温度的医生——内分泌科:让无声世界听见爱

温度,不只来自 37 ℃的体温计,也来自一句被“听见”的叮咛、一块被悄悄放进床头柜的饼干。

近日,北京燕化医院内分泌科用一部手机和一袋牛奶、两盒饼干,把“有温度的医疗”写进了聋哑患者的心底。

一、无声的入院,有心的“对话”

夜班铃响,一位聋哑糖友被推进病房。没有手语翻译,没有家属陪同,沟通仿佛被按下了静音键。

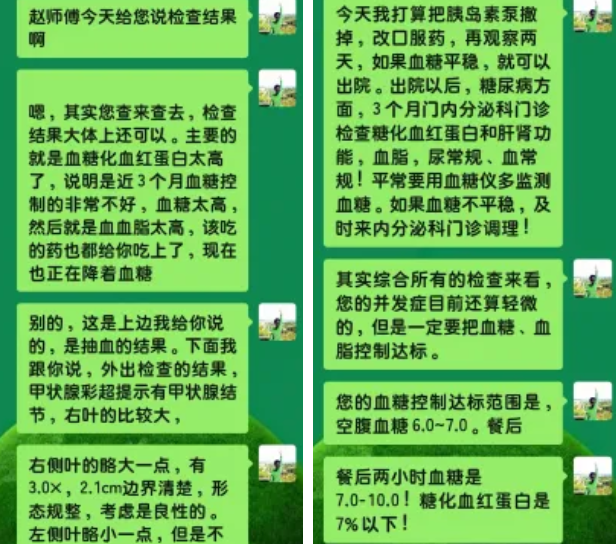

主管医生于永丽迅速把手机调到“语音转文字”模式,俯身到患者视线平行处,一字一句地“说”:

“您好,我是您的主管医生,我们一起把血糖稳住,好吗?”

屏幕上的汉字像光,瞬间划破寂静。

查房、调整胰岛素、交代三餐搭配……医生的手机就成了最温暖的“翻译官”。通过语音转文字功能,医生用爱点亮医疗,将复杂的病情、治疗方案、注意事项,一条条、一句句地“说”给患者听;患者则通过书写或打字,清晰地表达自己的感受与疑问。每一次交流,医生都把手机递到患者面前,像递上一只温暖的手。

患者则把回复敲进手机,再双手递回——一来一回,是无声的“对话”,却听得见彼此的尊重。

二、团队的温度,在细节里发芽

护士站的护士们把“您好”“别怕”“握拳”“松”做成彩色卡片,打针前先出示,再轻轻抚一下患者的肩,替代了口头安抚。

责任护士梁章发现患者夜间易低血糖,就在交接班本上用红笔标注:22:00 加测一次,必要时一块方糖。

第三天凌晨,患者出现冷汗、手抖,梁章护士按流程补糖后,又把“低血糖识别卡片”贴在他床头,用笑脸贴纸代替“签字确认”。

索大夫下班前,悄悄把两盒牛奶、一小包苏打饼干放进患者柜子的“第二格”——那里最容易被摸到。

“我怕他不好意思开口,”索大夫说,“先备着,他就不会慌。”

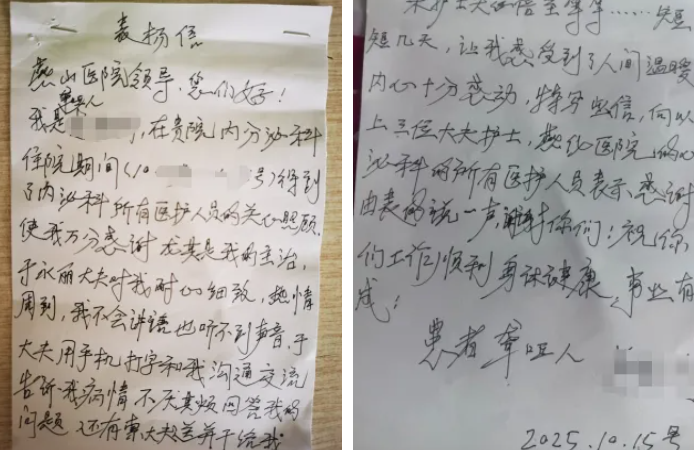

三、一封手写信,把温度传回来

精心的治疗,配以温暖的沟通与无微不至的关怀,治疗效果自然事半功倍。患者的血糖得到了有效控制,更令人欣慰的是,他的脸上也露出了满意的笑容。七天后,患者血糖达标,出院。

出院前夕,这位特殊的患者用最传统也最真挚的方式,表达了他的感谢——一封亲手写下的表扬信。信纸上工整的字迹,无声却有力地诉说着他对内分泌科全体医护人员的认可与感激。这封信,是对我们专业技术的肯定,更是对我们践行“有温度医疗”的最高褒奖。

“我听不到你们的声音,但我看见了光。谢谢让我在最安静的世界里,感受到最响亮的爱。”

没有华丽的辞藻,却让整个走廊瞬间安静——那是被认可的力量。

四、尾声:让温度成为“标配”

医学是科学,也是人学。

内分泌科的故事告诉我们:

仪器可以测出血糖数值,却测不出患者心里的忐忑;

药物可以降低糖化血红蛋白,却降不下沟通门槛带来的孤独。

唯有把“听”延伸到“看见”,把“治疗”拓展到“被理解”,医疗才真正完整。

愿我们每一次俯身、每一次递手机、每一次悄悄放下的饼干,

都让“有时去治愈,常常去帮助,总是去安慰”成为医院里最常见的风景。

让温度,成为下一批“白衣”上岗前,最先被递过的那支“笔”。

京公网安备 11011102001431号

京公网安备 11011102001431号